Вегетативная нервная система — часть нервной системы, иннервирующая сердце, сосуды, внутренние органы, железы.

В 1880 г. французский анатом Мари Биша (Marie Francois Xavier Bichat) создал стройное учение о том, что есть органы животной и растительной жизни, и иннервируются они анимальными и вегетативными нервами.

Позже английский гистолог и физиолог Джон Ленгли (John Newport Langley) дал вегетативной системе термин «автономная нервная система», подчеркивая, что она управляет непроизвольными функциями.

Ленинградский ученый Леон Абгарович Орбели (1882 — 1958 гг.) создал теорию об адаптационно-трофической функции вегетативной нервной системы (ВНС).

Функция ВНС не подконтрольна нашему сознанию, но находится в подчинении высших вегетативных центров, расположенных во всех отделах ЦНС, в том числе в коре полушарий большого мозга. Однако локализация ядер, отвечающих за вегетативные функции, до сих пор не уточнена.

Вегетативная нервная система, так же как и анимальная, выполняет свои функции по принципу рефлексов. Вегетативные реакции в виде сокращений гладких мышц, сердечной мышцы происходят в ответ на раздражение рецепторов внутренних органов или тканей.

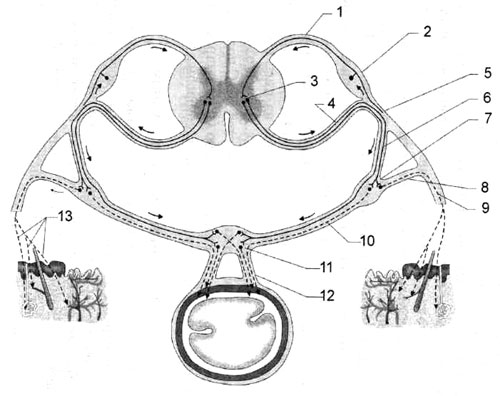

Первым нейроном вегетативной рефлекторной дуги (рис. 1) является чувствительная клетка, которая располагается в спинномозговом узле или краниальных чувствительных узлах пятых, восьмых, девятых, десятых черепных нервов.

Рис. 1. Схема вегетативной рефлекторной дуги: 1 — чувствительный задний корешок (radix dorsalis); 2 — спинномозговой узел (ганглий; ganglion spinale); 3 — боковые рога спинного мозга (n. intermediolateralis); 4 — преганглионарные волокна в составе переднего корешка; 5 — спинномозговой нерв (n. spinalis); 6 — белые соединительные ветви (r. communicans albus); 7 — околопозвоночные узлы (ganglion trunci sympathici); 8 — серая соединительная ветвь (r. communicans griseus); 9 — постганглионарные волокна в составе спинномозгового нерва; 10 — постганглионарные волокна в составе внутренностного нерва; 11 — автономный ганглий узел (ganglion plexus autonomicum); 12 — постганглионарные волокна в составе висцеральных и сосудистых сплетений; 13 — постганглионарные волокна к кровеносным сосудам (по М.Р. Сапину).

Вторым нейроном вегетативной рефлекторной дуги служит ассоциативная клетка одного из вегетативных ядер спинного мозга (латеральное промежуточное ядро торако-люмбального отдела или крестцовые парасимпатические ядра) или вегетативных ядер черепных нервов.

Третий нейрон вегетативной рефлекторной дуги — эффекторный, располагается за пределами ЦНС, в вегетативных узлах первого, второго и третьего порядка. Аксон этого нейрона заканчивается в рабочем органе (гладкой мышце, железе, сердечной мышце).

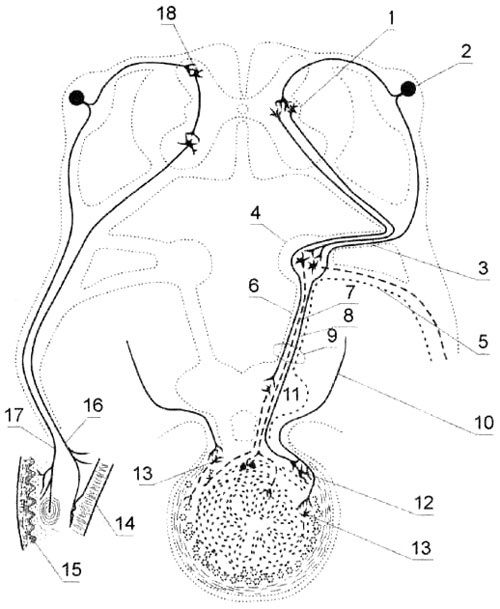

Морфологические отличия анимальной нервной системы и вегетативной показаны на рис. 2.

Рис. 2. Схема рефлекторных дуг: анимальной (слева) и вегетативной (справа): 1 — боковые рога спинного мозга (nucleus intermediolateralis); 2 — спинномозговой узел (ганглий; ganglion spinale); 3 — белые соединительные ветви (ramus communicans albus); 4 — околопозвоночные узлы (ganglion trunci sympathici); 5 — серая соединительная ветвь (ramus communicans griseus); 6 — преганглионарное симпатическое волокно; 7 — постганглионарное симпатическое волокно; 8 — афферентное волокно; 9 — большой и малый внутренностный нерв (n. splanchnicus major (minor); 10 — блуждающий нерв (n. vagus); 11 — узел брюшного аортального сплетения; 12 — рецептор в стенке кишки; 13 — интрамуральный парасимпатический узел; 14 — эффектор в скелетной мышце; 15 — рецепторы в коже и подкожной жировой клетчатке; 16 — эфферентное волокно анимальной рефлекторной дуги; 17 — афферентное волокно анимальной рефлекторной дуги; 18 — ассоциативный нейрон анимальной рефлекторной дуги.

На основании физиологических, фармакологических и морфологических особенностей ВНС подразделяется на 2 части: симпатическую (pars sympathica) и парасимпатическую (pars parasympathica).

Функциональные различия симпатической и парасимпатической части, анимальной и вегетативной дуг ВНС

Симпатическая часть затормаживает органы пищеварения, выделения, остальные возбуждает; вызывает расширение зрачков, усиливает окислительные процессы, потребление питательных веществ, усиливает дыхание, учащает сердцебиение, увеличивает поступление кислорода к мышцам. Ее функция — трофическая.

| Анимальная | Вегетативная |

| Первый нейрон заканчивается в задних рогах спинного мозга | в боковых рогах |

| Второй нейрон не выходит за пределы спинного мозга | выходит |

| Третий нейрон — в передних рогах спинного мозга | в узлах первого, второго или третьего порядка |

| От центра к рабочему органу нервное волокно не прерывается | Волокно обязательно прерывается |

| Территория иннервации ограничена (мышцы, кожа) | Обширная территория иннервации (внутренние органы, сосуды, мышцы, кожа, так как в них есть сосуды, обеспечивающие обменные процессы). |

| Степень сохранения сегментарности отчетливая | Полностью отсутствует |

| — | Феномен мультипликации (Лэнгли) — количество постганглионарных волокон больше, чем преганглионарных |

| Диаметр нервов — 13-14 мкм; волокна миелиновые (мякотные) | Диаметр нервов — 5-7 мкм; предузловые волокна — миелиновые, постганглионарные — безмякотные |

| Скорость проведения возбуждения — 100-120 м/с | 0,3-10 м/с |

| — | Нервы образуют сплетения, обвивающие стволы артерий. |

Парасимпатическая часть активизирует пищеварительную и выделительную системы, тормозит окислительные процессы, вызывает сужение зрачка, торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных органов — усиление перистальтики; ее функция — охраняющая органы.

В целом, ВНС выполняет адаптационно-трофическую функцию, изменяет тонус органов. Антагонизма между симпатической и парасимпатической частями ВНС нет. Во-первых, объекты приложения импульсов от этих двух частей вегетативной нервной системы разные; во-вторых, соотношение симпатических и парасимпатических импульсов динамически меняется на различных фазах функции органа. Они могут действовать и как антагонисты, и как синергисты. Поэтому правильнее говорить о синергизме частей ВНС.

Симпатическую иннервацию имеют все (без исключения) органы и ткани. Парасимпатическую иннервацию не получают (есть такое мнение) кровеносные сосуды (кроме коронарных), потовые железы, мышцы, поднимающие волосы, скелетные мышцы и мозговое вещество надпочечников.

Фармакологические различия симпатической и парасимпатической части ВНС

Межнейронная передача импульса в ВНС совершается с участием ряда медиаторов. Медиатор в преганглионарных волокнах для симпатической и парасимпатической нервной системы один — ацетилхолин. Медиаторы в постганглионарных волокнах для симпатической системы — адреналин или норадреналин, а для парасимпатической — ацетилхолин. Различия в медиаторах позволяют клиницистам избирательно воздействовать на симпатическую и парасимпатическую части ВНС.

Морфологические различия отделов ВНС

Вегетативная нервная система имеет центральный и периферический отделы.

К центральному отделу относятся сегментарные аппараты и надсегментарные аппараты. Симпатические и парасимпатические центры относят к сегментарным аппаратам. Надсегментарные центры находятся во всех пяти отделах мозга.

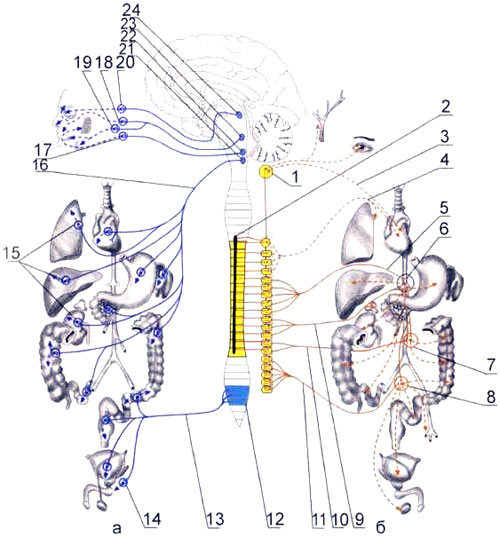

В симпатической части центральные нейроны располагаются только в спинном мозге, в латеральных промежуточных ядрах боковых рогов, начиная от восьмого шейного сегмента и до второго поясничного сегмента (рис. 3).

Рис. 3. Вегетативная иннервация внутренних органов: а — парасимпатическая часть, б — симпатическая часть: 1 — верхний шейный узел; 2 — латеральное промежуточное ядро; 3 — верхний шейный сердечный нерв; 4 — грудные сердечные и легочные нервы, 5 — большой чревный нерв; 6 — чревное сплетение; 7 — нижнее брыжеечное сплетение; 8 — верхний и нижний подчревные сплетения; 9 — малый чревный нерв; 10 — поясничные чревные нервы; 11 — крестцовые чревные нервы; 12 — парасимпатические ядра крестцовых сегментов; 13 — тазовые чревные нервы; 14 — тазовые узлы; 15 — парасимпатические узлы; 16 — блуждающий нерв; 17 — ушной узел, 18 — поднижнечелюстной узел; 19 — крылонебный узел; 20 — ресничный узел, 21 — парасимпатическое ядро блуждающего нерва; 22 — парасимпатическое ядро языкоглоточного нерва, 23 — парасимпатическое ядро лицевого нерва; 24 — парасимпатическое ядро глазодвигательного нерва (по М.Р. Сапину).

В парасимпатической части центральные нейроны расположены в двух местах: в краниальном отделе и в сакральном.

В краниальном отделе парасимпатические центральные нейроны располагаются в среднем мозге (мезенцефалическая часть), продолговатом мозге и мосту (бульбарная часть) и представлены парасимпатическими ядрами третьей, седьмой, девятой и десятой пар черепных нервов.

Сакральный отдел представлен парасимпатическими ядрами, расположенными во втором-четвертом крестцовых сегментах SII — SIV.

Высшие вегетативные (надсегментарные) центры объединяют симпатическую и парасимпатическую части ВНС и располагаются в стволе и полушариях большого мозга:

- кора полушарий большого мозга,

- базальные ядра,

- ядра гипоталамуса,

- серое вещество вокруг водопровода,

- ретикулярная формация,

- лимбическая система,

- клетки мозжечка.

Гипоталамус, являясь посредником между нервной и эндокринной системой, обеспечивает интеграцию симпатических и парасимпатических рефлексов, контролирует работу вегетативных центров ствола мозга.

Проекционные центры в различных отделах коры полушарии большого мозга составляют высший уровень регуляции, который предназначен для вегетативного обеспечения целенаправленной деятельности человека. Установлены связи лобной и височной долей полушарий большого мозга с ядрами гипоталамуса.

Периферический отдел ВНС состоит из преганглионарных волокон, вегетативных узлов и постганглионарных волокон; к нему относятся:

Развитие вегетативной нервной системы

Одновременно с образованием спинного мозга из эктодермы развиваются спинномозговые и вегетативные узлы. Исходным материалом для них служат клеточные элементы ганглиозной пластинки, дифференцирующиеся в нейробласты, глиобласты и хромаффинобласты.

Большая часть последних смещается на периферию, образуя вегетативные узлы и хромаффинную ткань: мозговое вещество надпочечников и параганглии.

Общность развития анимальной и вегетативной нервных систем, а также сегментарность нервной системы позволили обосновать явление, названное именами Захарьина и Геда (зоны Захарьина-Теда). А именно: заболевание органа сопровождается изменением чувствительности и болями в соответствующей области. Например, при стенокардии отмечается иррадиация болей в левую руку, при заболевании почек — в поясницу, печени — в правую лопатку, при язве желудка — между лопатками. Суть явления в следующем: один и тот же спинномозговой узел получает чувствительное (болевое) раздражение из кожи и органа, развивающихся из одного сегмента или расположенных на уровне одного сегмента. Переключение патологического раздражения с висцеральных рецепторов на клетки болевой чувствительности происходит в задних рогах спинного мозга или в зрительном бугре. Нередко возникающая генерализация висцеральных раздражений, особо у детей, может привести к ощущению болей в зонах, соответствующих другим органам. Поэтому зоны Захарьина-Геда не всегда имеют диагностическое значение.