Это включение воображения на одном из последующих этапов процесса художественного творчества означает лишь, что на этом этапе обычно его роль выступает особенно отчётливо в относительной самостоятельности; но, конечно, процесс преобразования воспринятого и первичный процесс восприятия реальности художником в действительности не разъединены и не оторваны друг от друга; они, напротив, образуют единое целое, в котором все стадии и стороны взаимосвязаны и взаимообусловлены. Творческий процесс преобразования действительности начинается в самом восприятии художника: уже в его восприятии действительность выступает преображённой. И только потому, что художник такой преображённой её воспринимает, открывая в ней новые, не банальные и вместе с тем существенные черты, которые не схватывает привыкший к обыденному, повседневному и часто случайному взор художественно невосприимчивого наблюдателя, он и в состоянии такой её изобразить.

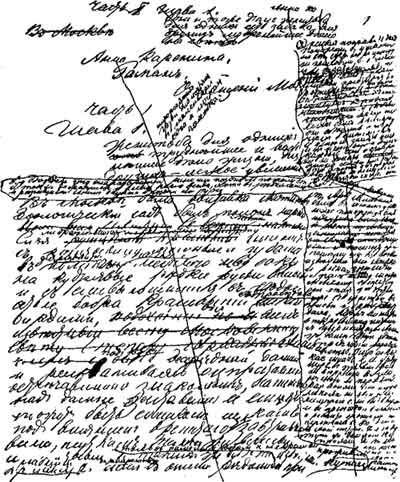

Образец работы Л. Н. Толстого над рукописью романа «Анна Каренина»

Защищая со свойственной ему страстностью и полемическим задором мысль о роли художественного восприятия действительности в творчестве художника, Л. Н. Толстой, высказывая в «Анне Карениной» от имени художника Михайлова, очевидно, свой взгляд на искусство, противопоставил это художественное восприятие технике. Он писал: «Он часто слышал это слово «техника» и решительно не понимал, что такое под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы; но искусство писать — техники тут никакой не было. Если бы малому ребёнку или его кухарке также открылось то, что он видел, то и она сумела бы вылущить то, что она видит. А самый опытный и искусный живописец техник одною механическою способностью не мог бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде границы содержания». [Л. Н. Толстой, Анна Каренина, ч. 5-я, Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 19, 1905, С. 24.]

Нужно сказать, что если действительно не существует техники как «механической» способности писать и рисовать совершенно независимо от содержания, то всё же и техника, хотя, конечно, не «механическая» и не «независимая» от содержания, а не одно только художественное видение, необходима художнику. И не прав, конечно, Михайлов-Толстой, когда он думает, что «если бы малому ребёнку или его кухарке открылось то, что он видел, то и она сумела бы вылущить то, что она видит». Можно, пожалуй, даже утверждать, что само восприятие художника как художественное восприятие не только проявляется, но и формируется в процессе художественного изображения воспринимаемого. Художник научается видеть, воспринимать действительность в соответствии с требованиями, исходящими от условий её изображения. Поэтому в известном смысле можно сказать, что само восприятие художника в своей художественной специфичности отчасти обусловлено техникой художественного изображения. В самом же изображении, в создании художественного произведения техника во всяком случае играет, конечно, не самодовлеющую, но очень существенную роль.

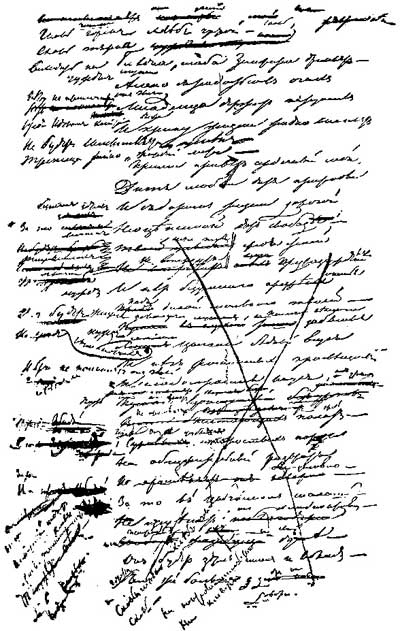

Образец работы А. С. Пушкина над рукописью поэмы «Цыганы»

В каждом виде искусства эта техника специфична. В частности в литературном творчестве это техника слова. Известно, как много и иногда кропотливо некоторые большие художники работали над техникой литературного оформления своих произведений. Достаточно назвать Флобера, напомнить то, что сообщает в своих дневниках С. А. Толстая о работе Л. Н. Толстого над отделкой своих произведений, и посмотреть на образец его рукописи (см. рис. выше, а также ниже рис. с рукописью А. С. Пушкина).

Очень высоко ценил эту роль техники в области музыкального творчества, убедившись в её значении на собственном опыте, Н. А. Римский-Корсаков. Он писал: «Отсутствие гармонической и контрапунктической техники вскоре после сочинения «Псковитянки» сказалось остановкой моей сочинительской фантазии, в основу которой стали входить всё одни и те же заезженные мною приёмы, и только развитие этой техники, к которой я обратился, дало возможность новым, живым струям влиться в моё творчество и развязало мне руки в дальнейшей сочинительской деятельности». [Н. А. Римский-Корсаков, Летопись моей музыкальной жизни, М. 1935, гл. X, стр. 107.]